El autor relata su experiencia en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial en sus tareas con el ejército americano. Ve en Alemania, “país vencido y ocupado”, una población aturdida en las estaciones del tren, los horrores de la guerra, así como los últimos crímenes de las SS.

Con fecha de 8 de junio de 1944 anoté en mi diario:

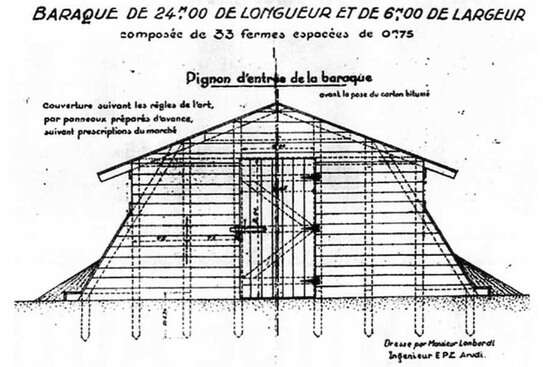

“El tercer día de la gran batalla en Normandía, el enorme matadero humano. La guerra está en la fase final y me instan a coger las armas ¿Contra quién? ¿Contra esos muchachos alemanes que desean que acabe la guerra? ¿Para quién? ¿Para esos jóvenes venidos del Nuevo Mundo y de Inglaterra que también aspiran a que vuelva a reinar la paz? Dentro de poco Alemania será vencida y ocupada; sabemos de sobra lo que significa una guerra perdida: miseria, hambre, desesperación. Habrá tratados de paz bajo el dictado de los implacables vencedores, nuevas fronteras, contribuciones, ocupación militar, los supervivientes se refugiaran en barracas al lado de sus casas en ruinas. La soberbia de los años de victoria será duramente castigada ¿Quién se acordará del afable corazón que palpita bajo el uniforme gris? A su madre no le preocupa ni gloria, ni honor, ni la grandeza de la nación. Oigo los discursos de los políticos guiando a los abatidos por esa triste vida de posguerra”.

Sesenta y cinco años después de que Alemania se hundiese en un mar de sangre, escombros y miseria, redescubrí unas fotos que había tomado entonces de las horrorosas escenas que presenciaba durante mi servicio en el ejército de los Estados Unidos.

Mi paso por aquella Alemania en ruinas, vencida, hambrienta y acobardada, en febrero y marzo de 1945, no se asemeja en nada a la de mis visitas posteriores a la Alemania recuperada.

Por una serie de coincidencias y sucesos me vi llevando el uniforme del ejército americano, alistado como súbdito español y con una documentación falsa que me habían proporcionado en la Francia ocupada. Habían transcurrido siete años desde mi salida de Austria y poco más de cinco de la derrota de Francia y su humillante ocupación por la Wehrmacht. Como es lógico los sentimientos de los vencedores hacia los perdedores no eran benévolos.

Al entrar en Aquisgrán, el jeep de nuestra unidad del ejército norteamericano tuvo que serpentear entre cráteres dejados por las bombas recién caídas sobre la ciudad, apenas nivelados con gravilla; veíamos edificio derrumbados a lo largo de las carreteras, los tranvías convertidos en chatarra y los raíles retorcidos y levantados. Ni un edificio había escapado de las bombas. Estaba anocheciendo, las calles desiertas, no se veía señal de vida alguna ¿dónde vivían los moradores de esta ciudad? nos preguntábamos.

Los cinco ocupantes del jeep estábamos callados, pensando “Aquí está enterrada Aquisgrán”. En el tercer piso de una casa se vislumbraba una débil luz tras una ventana sin cristales, con un paño colgando en su lugar. La casa permanecía en pie pero con varios huecos causados por el bombardeo y con los cristales de las ventanas rotos; reinaba una tenebrosa calma.

Se nos asignó un hotel de lujo como cuartel, pero era un edificio sin techo y para entrar tuvimos que mover una ametralladora y el cuerpo del soldado que había muerto usándola.

Había vivido varias derrotas militares: la de la Austria ocupada por la Wehrmacht en marzo de 1938, la de la República española en marzo de 1939, la de la Francia vencida en 1940; cada una de ellas dejando tras de sí un sinfín de miseria humana. Pero esta no se parecía a ninguna de ellas, parecía la respuesta a la Guerra Total de Josef Goebbels: “el derrumbe total”. En aquel momento me parecía que el descalabro se había consumado.

En una plaza se reunieron varias personas ante un comunicado del alto mando del ejército norteamericano firmado por el comandante en jefe, general Dwight Eisenhower, en el cual no se dejaban dudas sobre las intenciones de los vencedores: Alemania era declarada “país vencido y ocupado”. La prensa americana exhortaba a las autoridades de ocupación aliadas a utilizar un lenguaje sin miramientos.

Se ordenaba entregar las armas, los aparatos fotográficos, las radios… prohibiéndose salir a la calle después de anochecer. Los ciudadanos lo leían atentos y silenciosos. El documento estaba escrito en un alemán corriente pero con un estilo diferente al acostumbrado, el tono y los términos eran nuevos, no eran los que utilizaban las autoridades del Reich. Al poco rato la gente se dispersó sin comentarios, en calma y disciplinadamente, como suelen hacer con las cosas oficiales.

A nosotros, que formábamos parte del ejército americano, se nos prohibía cualquier contacto con la población civil, la famosa “non fraternization”. Corrían rumores de soldados aliados estrangulados de noche por fanáticos seguidores de Adolf Hitler, sobre francotiradores y sobre pozos envenenados y otros sucesos alarmantes.

Sin embargo me tentaba aprovechar la oportunidad de hablar mi lengua materna, así que decidí ir a ver a un relojero que ofrecía sus servicios mediante un papelito pegado sobre un tablón. Antes de ir a verle, como precaución, encargué a un compañero que avisara a la Military Police en caso de que no volviese en el plazo de una hora.

La familia del relojero vivía en una casa medio derruida; estaban reunidos alrededor de una mesa en la cocina. Eran gente modesta, me saludaron gentilmente declarándose felices de que hubiese terminado el aquelarre de la guerra. Según decía, el relojero era un viejo socialdemócrata. La mujer me ofreció una taza de café, ersatz[1] lógicamente, y el relojero arregló mi reloj sin pedir dinero a cambio (los Reichsmark ya no valían y aún no circulaba la nueva moneda de los vencedores). Sobra decir que regresé sano y salvo al cuartel.

En la cantina militar de los americanos se comía abundantemente (ese había sido el motivo principal para alistarnos) y los niños alemanes hacían cola para ver si les tocaba algún desperdicio dejado por los soldados. Los GI –Government Issu (propiedad del gobierno, según expresión utilizada por el personal militar) desconocían el hambre y no prestaban mucha atención a esos niños necesitados. Uno de los soldados tiró su ración a la basura casi sin tocarla, a la vista de los niños que observaban con ojos hambrientos como comían los soldados americanos. Por cierto, este fue un caso excepcional, generalmente los soldados eran más bien generosos.

Otra vivencia de aquellos días digna de ser narrada:

Un día llegó a la estación uno de esos largos trenes militares con su guardia, compuesta por soldados puertorriqueños. Al enterarme de que hablaban español les invité a tomar algo en nuestra cantina, algo normal con el personal de paso, pero el cantinero se puso bravo y les prohibió entrar por tener la piel oscura. Protesté, llamé a nuestro oficial, pero todo fue en vano, de nada me sirvió hacer valer nuestra lucha contra el racismo nazi. “Tiene usted razón pero así es nuestra sociedad” me dijo.

Compré una moto BMW. Al vendérmela el dueño manifestó: “Nosotros nunca más volveremos a tener gasolina para ir en moto…” y yo corría por las maravillosas autopistas casi vacías, orgullo de la Gross-deutschland[2], donde sólo encontré esporádicamente algún jeep americano.

Esto pasaba a principios de abril de 1945, pocos días antes de la derrota oficial; Hitler aún no se había suicidado, la Wehrmacht resistía en Berlín, millones de personas desplazadas de todas las nacionalidades, mayoritariamente alemanes, pululaban por las ciudades reducidas a escombros en busca de un lugar donde seguir viviendo, aunque fuese sólo con un pedazo de pan para comer y una manta para cubrirse contra las inclemencias del tiempo primaveral.

En la parte oriental del país, aún no alcanzada por las tropas aliadas y bajo rígido control nazi, aquel mes de abril de 1945 tenían lugar los crímenes más horrorosos del régimen nacionalsocialista. Las SS arrastraban largas escoltas de miles de esqueletos humanos de un campo de concentración a otro, matando salvajemente a quien caía a lo largo del calvario sin fuerza para seguir adelante. Eran judíos, rusos, gitanos, pero también gente de otras nacionalidades, entre ellos no pocos republicanos españoles. Los que no murieron en ese infernal desfile fueron liberados pocos días después. Pero no pocos de los supervivientes murieron al no poder digerir lo que les dieron de comer sus libertadores.

El aquelarre alemán apenas dejaba esperanzas para un futuro en paz en Europa.

Ese mes de abril de 1945 resonó el trueno de los cañones desde la otra orilla del Rin ¿A quién se le ocurrió dispararlos en una situación tan desesperada? Pero el puente siguió en pie, el famoso Puente Adolf Hitler, último obstáculo para el avance aliado. Se preveía que lo volarían en cuanto las últimas tropas alemanas hubiesen cruzado al otro lado pero no sucedía nada y el puente quedó intacto. Al pasarlo, los soldados abandonaban las bicicletas que se habían apropiado para facilitar la fuga y que se amontonaban en la orilla del rio.

El 12 de abril se nos convocó a un acto patriótico desconocido hasta el momento: formar frente a la bandera americana en honor del presidente Rooselvet que acababa de morir. Parecía que había aguantado hasta cumplir su tarea. Rompimos filas quedando pensativos: ¿Qué tipo de presidente nos tocará ahora al comenzar la era de la paz?

En plena calle una rubia nos invitó discretamente a seguirla. Olvidamos las advertencias de los oficiales, los GI estrangulados, los pozos envenenados… y la chica nos guió hasta un edificio medio hundido, subimos una escalera apenas transitable y entramos en una sala más bien acogedora donde había tres muchachas reunidas; nos sirvieron vino y galletas sin pedirnos nada a cambio. Eran chicas curiosas por saber cómo éramos los americanos, nada más.

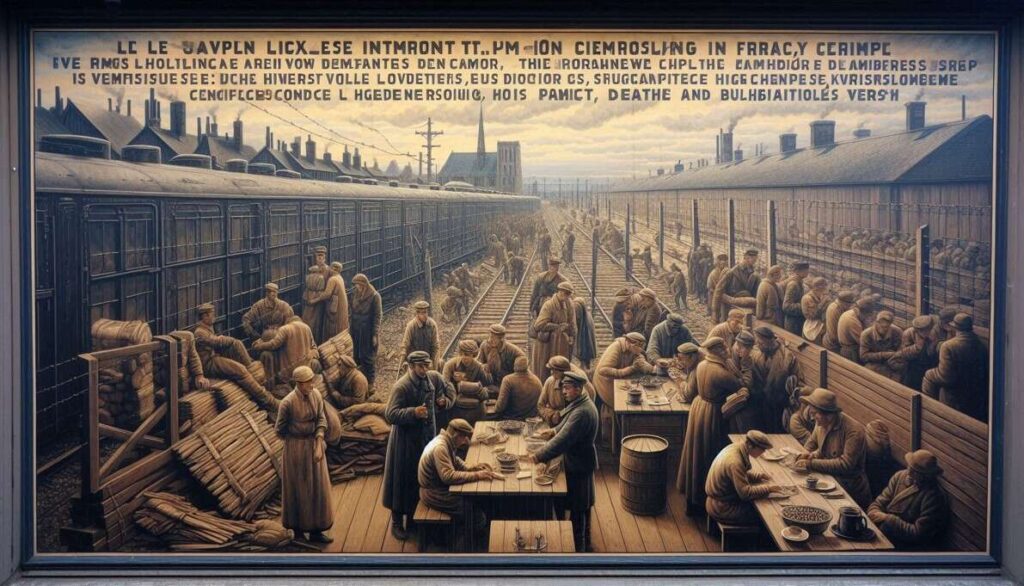

En la estación de ferrocarril se había desescombrado una sola vía a través de un montón de hierros torcidos y de los despojos causados por los bombardeos. Por allí pasaban los largos trenes con armamento y las mercancías para los ejércitos aliados que nuestra unidad se encargaba de distribuir a sus respectivos destinos.

Entre tanques y cañones, apretados entre enormes cajas de contenido desconocido y mercancías militares de toda clase, se apiñaban miles de personas que huían, esta vez la mayoría eran alemanes. Con cada tren llegaban centenares de refugiados y los GI escogían chicas jóvenes y les ofrecían chocolate con la esperanza de poder pasar un rato con ellas. No eran pocas las que aceptaban ya que no tenían nada que perder, tenían hambre y no sabían dónde pasar la noche (¿dónde la pasarían los soldados?) ni dónde ir para huir del avance soviético.

Una chica rubia de unos diecisiete años me contó que, tras perder a los suyos en la huida, fue hospedada por un hombre vestido con un extraño pijama –era un prisionero recién liberado de un campo de concentración- que le pidió algo que ella no comprendía; parece ser que él tampoco comprendió la reacción de la chica. Finalmente buscó otro lugar hasta que la coloqué en uno de los trenes que salían hacia occidente.

Una anciana bien vestida con una niña de unos seis o siete años estaba sentada sobre sus maletas en medio de la estación, obviamente desorientada y sin saber qué hacer.

Había soldados mutilados vistiendo el uniforme de la Wehrmacht, así como personal que se había alejado de su formación militar por cualquier motivo. Había quien iba a reunirse con su familia y otros muchos que no sabían dónde habían ido los suyos al acercarse los rusos. Uno vestido con el uniforme gris de la Wehrmacht aseguraba ser medio judío, sentirse muy alemán y haber ido a la guerra con entusiasmo.

Otros vestían su especie de pijama, recién liberados de un campo de concentración; ninguno de ellos estaba dispuesto a revelar sus vivencias.

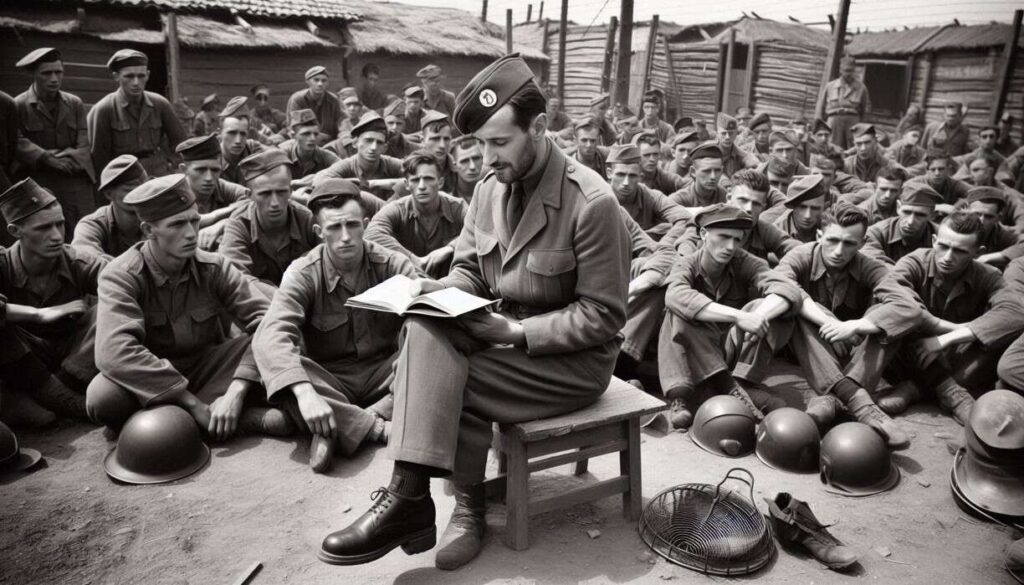

Había trenes con prisioneros de guerra rusos liberados, camino de su patria, con grandes carteles de Stalin adornando los vagones, cantando canciones de guerra, riendo y bailando, felices de regresar a su patria, esperando una calurosa acogida de su pueblo por haber escapado de las vejaciones del enemigo.

Y otros trenes, con vagones de ganado llenos de soldados alemanes que acababan de ser hechos prisioneros, camino de uno de los campos instalados por los aliados. En la espalda de sus uniformes se había marcado con tinta imborrable “PW, Prisoner of War”. En medio de ese caos estaban los afortunados que sobrevivieron en sus propias casas, aunque tenían cortadas las fuentes de aprovisionamiento, sin luz, ni agua, ni calefacción y con los hijos caídos o prisioneros en tierras lejanas.

En .los apuntes que guardo de aquellos meses encuentro esta frase:

“Alemania vencida ¿Cuántas generaciones pasarán hasta que este pueblo vuelva a recuperar la normalidad? En vista de la miseria y del caos estamos convencidos de que serán muchas”

[1] Sucedáneo

[2] Gran Alemania

![SantBoi[.Tv]ai](https://santboi.tv/wp-content/uploads/2024/09/LogoStBoi.TvAi_.png)